11月26日下午,在摩洛哥马拉喀什召开的国际灌排委员会第72届执行理事会公布了2021年(第八批)世界灌溉工程遗产名录,里运河-高邮灌区成功入选,成为江苏省首个世界灌溉工程遗产。

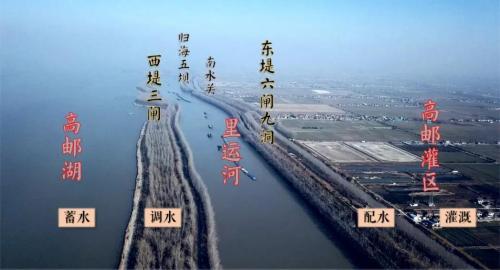

春秋时期,吴王兴建邗沟,揭开了古运河建设史的篇章。里运河肇始于春秋时期的邗沟,“里运河—高邮灌区”,在江苏省高邮市境内,通过闸、洞、关、坝等水工设施,连通了高邮湖和高邮灌区,实现了水在“高邮湖—里运河—高邮灌区”之间的调配,兼顾了灌溉和漕运两大功能。“湖—河—灌区”是开放的复杂系统,从蓄水、调水、漕运、配水到灌溉,是协调运行的有机整体,实现了动态平衡,通过闸、洞、关、坝等水工设施实现水系连通,促进了区域生物多样性,诠释了“天人合一”、人水和谐的可持续发展理念。

△里运河—高邮灌区位置标示图

灌区现存主要遗产点有:平津堰,始建于唐宪宗元和年间(811年);南北水关,始建于宋太祖开宝四年(971年);南关坝,始建于明成祖永乐十二年(1414年);子婴闸,始建于明万历二十四年(1596年);界首小闸,始建于清顺治十三年(1656年);琵琶洞,始建于清康熙五十年(1711年);车逻闸,始建于清乾隆五年(1740年)等。涉及治水名人主要有:唐代李吉甫,在淮南节度使时主持建平津堰;明代陈瑄,历史上第一任漕运总兵官,主持修建南关坝、车逻坝;明代潘季驯,主持修建子婴大闸;清康熙年间连续三任河道总督靳辅、于成龙、张鹏翮,改归海坝为石坝等。

△平津堰遗址

灌区引里运河水自流灌溉,总引水能力150个流量,有效灌溉面积3.26万公顷,有主引水干渠105.8千米、支渠546.8千米、斗渠1600千米,治水理念科学、工程布局完善、建造工艺先进,是我国古代巧妙利用河湖水系、合理调控河流湖泊,水系连通工程的典范,是系统论思想在古灌溉工程中的成功实践。“里运河-高邮灌区”灌溉工程遗产价值主要体现在:一是治水理念。修筑堤堰调节运河水位,形成“防不足,泄有余”的治水理念;修建完善里运河东西两堤,实现运河与湖泊的分离,不仅避免了船行湖中的风浪之险,还使高邮湖成为调节漕运与灌溉的水柜。二是工程布局。形成湖河潭三大蓄水载体,利用水闸水洞水关水坝四类灌溉调水通道,通过干支斗渠三级配水网络,形成完善的灌溉用水体系;三是建造工艺。闸、坝主体为条石结构,密集杉木桩做基础,周边为三合土。条石之间用石灰糯米汁灌注,并用铁锭连接。坝面成流线型溢流面,历经数百年洪水考验仍保存完好,耳闸仍在发挥灌溉作用。四是水文观测。乾隆二十二年(1757年),清政府在高邮御码头设置了“水则”,连续性进行水位观测,是中国近现代史上早期系统性水位监测活动,也是淮河流域具有里程碑意义的水文站。五是治水成效。实现两大动态平衡:调节旱涝的水位平衡;兼顾漕运和灌溉的功能平衡。

据悉,世界灌溉工程遗产和世界文化遗产、自然遗产、全球重要农业文化遗产等都是世界级的遗产品牌,是国际灌溉排水委员会(ICID)从2014年开始评选的新兴世界遗产项目,旨在更好地保护和利用在用的古代灌溉工程,挖掘和宣传灌溉工程发展史及其对世界文明进程的影响,学习传承古人可持续灌溉的智慧,保护珍贵的历史文化遗产。此次里运河-高邮灌区的入选填补了我省灌溉工程遗产的空白,擦亮了江苏水利又一世界级“金名片”。

世界灌溉工程遗产点-车逻闸简介

车逻闸始建于清乾隆五年(1740年),是归海五坝之一车逻坝的耳闸,也是高邮灌区车逻干渠的引水闸,现状灌溉面积约2万亩,是“里运河-高邮灌区”申报世界灌溉工程遗产的主要遗产点之一。工程采用石工结构,主体由条石砌筑,石灰糯米汁灌缝,条石下用3-8米长杉木桩做基础,桩下周边为三合土,建造工艺精细,坚固耐久,至今已运行280余年。清光绪十六年(1890年)由堤工总局重修,上游增建浆砌块石裹头;1950年接做下游混凝土闸舌护坦;1956年汛期,因该闸高度不能防御高水位,在上游闸顶加高条石3层。2019年5至7月,苏北地区遭遇60年一遇大旱,里运河持续高水位向北调水,高邮段的车逻闸、界首小闸、子婴闸等明清古闸下游翼墙出现渗水,对闸身安全造成较大影响。此外由于老淮江公路交通桥建于闸洞墙身上,车辆通行产生振动也对工程安全产生了不利影响。为消除安全隐患,合理保护利用古代灌溉工程,经与文物部门沟通,2021年,高邮市实施了旱涝灾后应急治理工程,对3座闸洞进行保护性加固。工程保留3座闸洞的洞身及文物内容,对运河侧洞首、堤身连接段进行了加固改造,减轻了石墙承受的压力,保障了工程遗产安全,实现了工程建设与水工遗产保护的有机结合。

世界灌溉工程遗产点——界首小闸简介

界首小闸始建于清顺治十年(1653年),位于高邮市界首镇南,是高邮灌区界首分干渠的引水闸,现状灌溉面积1万余亩,是“里运河-高邮灌区”申报世界灌溉工程遗产的主要遗产点之一。清《高邮州志》载:“界首闸金门宽四尺六寸,石高十三层,顺治十年建,康熙五十九年(1720年)重修,乾隆二十一年(1756年)重修”,采用叠梁式闸门,浆砌条式结构。民国21年(1932年),由国民政府导淮委员会改宽加深,闸身长9.15米,闸底高度落低0.53米(一尺六寸)。民国23年(1934年),又于上游增建浆砌块石裹头。1956年汛期,因该闸高度不能防御高水位,在上游闸顶加高条石3层(包括盖顶增高1米)。1958年,在界首小闸下游,建临时性简易小水电站一座,装机容量40千瓦(1979年废弃)。2021年,实施旱涝灾后应急治理工程,保留原有闸身文物部分,拆建运河侧洞首,在闸首上游及堤身迎水面新做防渗墙以及管理房。

世界灌溉工程遗产点-子婴闸简介

子婴闸,因其下游子婴河而得名。子婴河古称子婴沟,是高邮与宝应的界河,开凿于西汉元狩年间,以秦始皇之孙命名。清代高邮贡生孙应科在《里下河水利编》中说:“运河三百余里,宝应居其中,界首之子婴沟中而又中”。现存子婴闸建于清光绪十六年(1890年),为叠梁式闸门,条石结构,是高邮灌区子婴干渠的引水闸,现状灌溉面积10万亩,是“里运河-高邮灌区”申报世界灌溉工程遗产的主要遗产点之一。子婴闸始建于明万历二十四年(1596年),为河臣潘季驯主持修建;清康熙十六年(1677年)河道总督靳辅治河束水攻沙,废闸建坝,改筑子婴坝。乾隆四年(1739年)于坝的两端分建二闸以泄洪,名子婴南、北闸,由宝应县主簿负责管理。光绪十六年(1890年)又合二为一,改建成今天的子婴闸。1953年6月交高邮管理;子婴河为两县共享,宝应南部和高邮北部地区皆能得其灌溉、排涝之利。2021年,实施灾后应急治理工程,对该闸进行了保护性加固。

世界灌溉工程遗产点-南水关洞简介

南水关洞位于高邮城区南门外运河东堤下,始建于北宋开宝四年(971年);康熙四十六年(1707年),康熙皇帝第六次南巡路过高邮,视察河工,重修南水关涵洞,“口门宽高各一尺八寸,水下盐河;乾隆五年(1740年)时重修,插板式洞门,条石结构。民国23年(1934年),增建上游浆砌块石裹头;1957年,在运河整治工程中进行接长加固。南水关洞原为高邮城南北市河水路的南入口,将大运河的水源引入进城内,供城区居民生活用水和近郊农田灌溉用。现存水关南北长8米,南接水关洞和运河相通,洞身原穿城墙而过,新中国成立后城墙拆除,洞身压在运河堤防下,现存水关和市河仍发挥城区生态活水和排水作用。

世界灌溉工程遗产点——平津堰简介

平津堰位于高邮城西大运河西侧古运河故道边,始建于唐宪宗元和年间(811年),淮南节度使李吉甫为阻遏湖水,灌溉农田的大型水利设施。堰原南起江都邵伯,北至宝应县,今在高邮城区运河西堤镇国寺塔段仍尚存明代条石砌成的一段近百米的古石堰。《旧唐书卷一四八》载“唐宪宗元和年间,李吉甫为淮南节度使,在高邮湖筑堤为塘,灌田数千顷,又修筑富人、固本二塘,不仅保证了山阳渎水力充足,又增灌溉万顷之田”。《新唐书李吉甫传》载:“漕渠庳下,不能居水,仍筑堤阏,以防不足,泄有余,名曰平津堰。”明末清初顾炎武撰《天下郡国利病书》载:“元和中,李吉甫为淮南节度使,复大修陂塘,筑堰于高邮,泄有余,防不足,以利漕,旁灌田千余顷,今谓之平津堰者”。以上史料证明,高邮地区利用运河水源进行灌溉至少可追溯到唐宪宗时期,距今约1200余年。“旱则蓄水以溉田,涝则受西山暴流以杀其势”“溉田数千顷,邮民便之”等记载充分证明了古代的运河建设者通过筑堰挡水来调节运河水位,在保证运河漕运的同时,兼顾了漕运和灌溉的功能平衡。

世界灌溉工程遗产点——南关坝简介

南关坝位于高邮城南,里运河与盐河交叉口东北侧(今运东船闸),是运河东堤归海五坝之一,始建于明永乐十二年(1414年),由明平江伯陈瑄主持修建;清康熙二十年(1681年),河道总督靳辅将原土坝改建成三合土坝;康熙四十年(1701年),河道总督张鹏翮将坝体改成为石坝。历史上高邮湖水患频发,建坝是为除湖河水患之灾,为减水坝即开坝泄洪之用,其功能为“水涨听其自漫而保堤,水小听其涵蓄而济运”,概括地说,即在保证漕运通畅情况下,让多余的水尽早排出,以减轻运河东堤的压力。现存石质坝体的滚水坝实现了既能不毁堤而泄洪,又能节制水面而济运,是见证黄河夺淮水患治理的历史痕迹,也是大运河上重要的水工遗产。据载“南关坝金门长六十六丈(实测211米)”,坝底高出御码头志桩七尺五寸(经实测坝堰真高5.47米)。1984年,因建运东船闸,拆除部分坝体,仅剩北坝头和部分修坝石碑。2018年,高邮市委市政府对南关坝进行修缮保护和展示,复原了部分石堤和护坡,并在坝顶建正门三间,左右附属房各三间,坝体四周砌仿古式围墙,形成一院落,现辟为南关坝遗址公园,对外开放。通过对南关坝的保护与展示,能够再现遗址风采,传承运河文脉,延续历史风貌,实现水工遗产保护、文化旅游与河湖生态治理的协调发展。

(责编:厅办公室 许芬)