湿地精灵

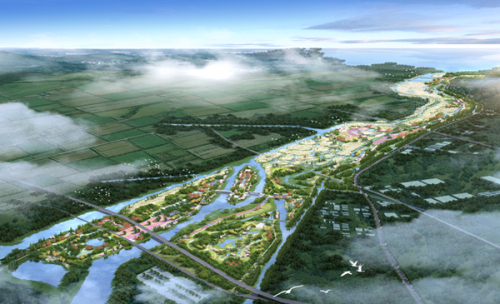

连云港市临洪河口湿地公园(效果图)

湿地秋韵

湿地远眺

湿地暮色

深秋时节,在临洪河口湿地的一隅,远远望去,海天相连处,一片片殷红殷红的海英菜点缀其间,灿如焰火,艳如朝霞,美轮美奂的湿地美景,引来众多市民前来观赏、拍照。在临洪湿地重要节点工程三洋港挡潮闸附近,湿地保护性开发工作正在有序推进,新建成的红叶石楠树花墙延绵数公里,成为临洪湿地新的一景。

融入自然,亲近山水,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁——这是即将建成的临洪河口湿地的未来容颜,也是江苏北部这个重要水利工程发挥生态效应的点睛之笔。

为了全面保护临洪湿地生态资源,推进全市生态河湖建设,连云港市积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路,以绿色发展为底色,以河长制为统筹,创新水利投融资体制机制,采用PPP模式引入社会资本参与临洪河口湿地保护性开发和生态河湖建设,努力打造全省生态河湖建设的标杆。

精心绘制蓝图,托起飞天梦想

临洪河口湿地地处连云港市流域性河道新沭河下游,从太平庄闸和月牙岛到入海口,全长约15公里,面积3600多公顷,属少有的滨河湿地与滨海湿地生态资源。临洪河口湿地位于海州、赣榆、连云三区交汇处,被称为“港城绿肺”。三洋港挡潮闸建成后,闸上游形成一个水面积490万平方米、蓄水量超过1560万立方米的河川型水库,为湿地生态创造了更加优越的条件。

多年来,连云港市水利局为守护“港城绿肺”,根据《中华人民共和国水法》等相关法律法规及湿地保护要求,联合公安、林业等部门,依法依规开展湿地水行政执法活动,严厉打击破坏湿地的违法行为。最近几年来,先后开展了30余次集中执法行动,共清除违章种植200多万平方米,累计出动巡查人员5000余人次,有效地促进了临洪河口湿地生态环境安全。

尽管湿地保护工作有效开展,但是人为毁坏湿地的现象仍时有发生,部分村民肆意进入湿地毁湿垦种、违建、养殖等现象严重,甚至一定程度上形成保护-毁湿-修复的循环怪圈。

如何更好地维护“港城绿肺”安全,成为摆在连云港水利人面前的一件大事、难事。

面对这片稀有的湿地资源,连云港市水利人全面贯彻落实“绿水青山就是金山银山”这一科学论断,深刻领会习近平总书记关于生态保护思想的精髓,以敢于担当、勇于创新的精神,高站位思考、高起点谋划临洪河口湿地保护性开发工作,并将临洪河口湿地保护性开发与生态河湖建设有机结合起来。

“湿地资源是大自然的恩赐,我们要以科学的态度、勇于创新的决心,把湿地资源保护性开发工作做好。凝聚水之美灵,再塑连云港的‘城市绿肺’。”连云港市水利局局长王建平在临洪湿地规划启动会议上这样说道。

坚持人与自然和谐共生,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,让自然生态美景永驻人间,还自然以宁静、和谐、美丽,是临洪河口湿地保护性开发所遵循的重要原则。

保护性开发临洪河口湿地,得到连云港市委、市政府的高度重视和大力支持。市委、市人大、市政府及市政协相关领导多次深入临洪河口湿地调研,并明确临洪河口湿地保护性开发由市水利部门具体负责。

连云港市水利部门以认真、负责的态度,以湿地保护、水环境保护为宗旨,多次邀请国内相关著名专家考察临洪河口湿地,以大视野、大思路,高品位、高起点、全方位谋划临洪河口湿地保护性开发,方案十余次易其稿,力争临洪河口湿地保护性开发方案具有科学性、可操作性、可靠性和地方特色,力争将临洪河口湿地打造成全省生态河湖建设的标杆。

“江苏连云港临洪河口省级湿地公园总体规划在保证河道主体功能的前提下,通过全面实施保护湿地、积极恢复受损湿地、合理利用湿地资源等一系列措施,抢救性保护临洪湿地生态系统,维护临洪湿地生态系统的稳定性与完整性,充分发挥湿地的生态、环境和社会效益功能。”连云港市水利局规划计划处负责人介绍。

在规划过程中,重点突出临洪河口湿地的生态底色,根据临洪河口湿地总体规划要求,以防洪、湿地保育、鸟类保护三大“负面清单”为原则,打造“水利+生态+旅游+科普”为内容的临洪河口湿地水利风景区。湿地公园功能分区分为保育区、恢复重建区、宣教展示区、管理服务区和合理利用区。

创新融资机制,扬起希望风帆

为破解资金投入这一瓶颈,连云港市水利局积极转变观念,大胆进行投融资体制机制改革,创新引入PPP模式,充分发挥市场配置资源的基础性作用,找准了政府“有形之手”与市场“无形之手”对握的最佳结合点,实现“系统治理、两手发力”。

“在开展临洪河口湿地保护性开发规划之初,我们就深刻意识到资金将是制约湿地保护性开发的关键。因此,我们转变观念,寻求以PPP模式,开展临洪河口湿地保护性开发。”王建平介绍。“由于缺少资金、缺少开发人才、缺少设计运营经验,希望既能保护修复湿地生态,又能将湿地的商业价值开发出来,实现湿地保护与开发的有机统一。于是,我们将湿地资源资本化运营,使沉睡的资源变成活资产。”

在临洪湿地PPP模式运作中,连云港市水利局进一步规范流程,严格操作。通过准确把握PPP模式的内在规律和本质要求,着力提高PPP模式运作水平。坚持依法合规。从项目论证、方案制定、入库到采购,依法依规运作。特别是将湿地的保护性条款写入招标文件,形成建设“负面清单”制度,划出生态保护底线。坚持市场主导。采用市场竞争选择投资方,通过DBOT (设计-建设-运营-移交),将设计权交给投资方,为成功运营创造条件。该PPP项目投资3.24亿元,在运营期内,政府缺口补贴1.8亿元,项目启动时作为政府代表的市水利部门只需出资2300万元,真正实现用政府的“小财政”撬动社会的“大资本”。坚持收益共享。兼顾社会效益和经济效益,双方合作期限10年,给予社会投资方2年建设期、8年运营期,既确保实现公共利益最大化,又充分考虑社会资本的合理利润,调动其积极性。坚持风险共担。政府出资方和社会资本共同设立项目公司,其中政府出资方参股35%、社会资本参股65%,双方按比例分担责任。

“临洪河口湿地PPP项目的正式落地,实现了连云港市的生态河湖建设精彩破题。”连云港市水利局财审处负责人陈冲介绍,“一方面通过PPP模式,吸引社会资本3亿元参与临洪河口湿地保护性开发,解决了地方水利投资不足问题。另一方面实现生态效益和经济效益双赢。湿地公园的法人项目公司既是湿地生态的修复保护者,又是开发运营的盈利者,有效解决了开发与保护的矛盾。”

通过前期准备,项目于去年9月14日正式纳入省级PPP项目库,同年年底在省政府采购中心完成采购。今年1月11日由浙江乐活控股有限公司、南通市交通建设工程有限公司联合体中标,1月31日,完成项目投资合作协议签订。项目总投资4.67亿元,成为全省首个生态河湖建设和连云港市首个落地的PPP模式建设项目。

挥动玲珑画笔,绘就如诗画卷

作为连云港市首个落地的PPP项目,在建设方案设计上充分考虑社会资本方的资金收益方式和渠道。在湿地上位规划的合理利用区及现临洪管理处范围内,分别布置了公园配套服务设施及部分经营项目,总建筑面积21677平方米,占项目总面积的0.14%,主要有游客服务中心、气泡温室及水利科技馆等建筑。

为有序推进临洪河口湿地保护性开发,今年2月9日,作为政府方代表的连云港市水利部门与投资方共同成立了江苏临洪湿地生态旅游发展有限公司(以下简称项目公司),具体负责临洪河口湿地保护性开发。

“项目自开工以来,全体建设人员采取‘5加2’‘白加黑’模式,上齐人员,开足马力,排除雨季干扰,全力推动工程建设又好又快地开展。”项目公司分管负责人刘宝勤介绍,“目前,实施完成景区道路建设14公里,场地平整8000平方米,完成水系连通、生态湖开挖、挡墙浇筑等工程投资约1亿元。计划今年完成项目主体工程,明年5月局部试运营,明年底全面建成。”

在推进过程中,连云港市还建立湿地建设“负面清单”制度,政府对不合理或危及湿地生态的项目具有否决权,从而确保湿地保护性开发有效实施。建立防洪排涝“负面清单”。临洪湿地位于新沭河下游,新沭河又是淮沂沭泗流域洪水东调入海的重要通道,为确保该流域防洪安全,景观设施建设不得影响防洪排涝。建立湿地保育“负面清单”。项目建设必须符合江苏省林业局批复的《江苏连云港临洪河口省级湿地公园总体规划(2016~2020年)》的要求。建立鸟类保护“负面清单”,湿地开发建设过程中,将保护鸟类措施作为重点,避免声光电等干扰。

同时,连云港市在湿地建设中将河道生态修复作为重点,从去年12月中旬起,平整新沭河下游段违章圈圩近900万平方米,平整土方132万立方米。筹集资金3000多万元,实施14公里的湿地基础交通工程;投资3500万元,实施城市尾水生态净化湖工程;投资1300万元,实施蔷薇河15公里生态景观廊道工程等。

通过生态河湖建设和PPP项目的运营,在不久的将来,临洪河口湿地将展现大美湿地景观,也必将成为江苏生态河湖建设的又一标杆。 李 军

(刊登于《新华日报》2018年11月14日 12专版)